任意後見制度の利用状況

平成12年(2000)年4月に成年後見制度の運用が開始されてから15年が経過しました。

旧制度に比べ、利用者数は増えましたが、まだまだ必要な人はたくさんいるし、これからも増えていくと思われます。最近の 任意後見制度の利用状況を調べてみました。

厚生労働省の推計によると、65歳以上の認知症の人は2012年時点で462万人。およそ7人に1人。最高裁判所事務総局の資料によると平成26年12月末時点で、成年後見制度の利用者数は約18万5千人だそうです。うち、任意後見の利用者数は、2千百人ほどです。認知症の人は2012年時点で462万人という推計から考えると成年後見制度利用しようという世間の雰囲気は高くなく、ましてや、「任意後見契約を締結して老後に備えよう」とする方が、少ないのが現状のようです。

| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 任意後見契約 締結件数 | 8,904 | 8,289 | 9,091 | 9,219 | 9,791 |

| 任意後見監督人 選任申立件数 | 602 | 645 | 685 | 716 | 738 |

| 任意後見制度 利用者(注1) | 1,475 | 1,702 | 1,868 | 1,999 | 2,119 |

(注1)その年12月末日時点における任意後見監督人選任の審判がされ、現に任意後見契約の効力が生じている本人の数

任意後見契約締結件数

平成22年からの推移をみると約9千人から1万人に少~しづつ増えているかなという印象です。必要に迫られないと出来ないことって多いと思います。自分の判断能力が低下した時に備えて、本人の意思を尊重できる任意後見契約を締結しておくことは、大事なことだと思いますが、必要に迫られないと難しいですね。判断能力が低下して必要に迫られた時には、任意後見契約は出来ないですから、元気なうちに将来の備えをしてほしいと思います。

任意後見監督人選任申立件数

平成26年の法定後見(後見開始・保佐開始・補助開始の計)の申立件数は、33,635件でした。平成26年の任意後見監督人選任申立件数は、738件です。任意後見契約自体少ないですから件数も少なめです。

年毎の任意後見契約締結件数と任意後見監督人選任申立件数を比べて、任意後見監督人選任申立件数が少ないってことは、判断能力が低下せずに過ごしている人・判断能力が低下せずに旅立っている人も多いって事ですから、喜ばしいことですね。

任意後見制度利用者数と法定後見利用者数

平成26年12月末日時点における任意後見契約の効力が生じている方は、2,119人。

平成26年12月末日時点における法定後見(後見開始・保佐開始・補助開始の計)利用者数は、182,551人。

平成26年に法定後見で選任された成年後見人等と本人の関係をみると、親族が選任されたケースは、約35%、親族以外の第3者が選任されたケースは約65%でした。平成23年では、親族が選任されたケースが約55.6%、親族以外の第3者が選任されたケースが、約44.4%でしたから、家庭裁判所で、親族以外の方が選任されるケースがドンドン増えています。司法書士や弁護士が成年後見人等に選任されるケースが多いです。随分変わりつつあります。

家庭裁判所での審理期間について

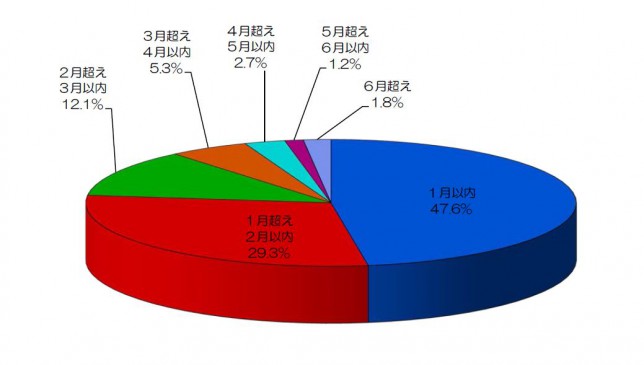

平成26年中の成年後見関係事件の審理期間は、1月以内に終わったものが約47.6%、1月超え2月以内は、約29.3%でした。6月超えは約1.8%あります。順調にいかないことも多いようです。

~参考資料~

成年後見関係事件の概況

-平成26年1月~12月-

最高裁判所事務総局家庭局